访世界客都,寻文化古韵——中文系(珠海)赴河源、梅州开展历史现场教学

Body

为进一步发挥第二课堂与第一课堂协同育人作用,9月23日-9月24日,由系党委书记郑哲、魏朝勇教授、贾智副教授、陈洁副教授、谭菲助理教授、刘杰助理教授、朱林博士后、王颜玉老师带队,我系组织本硕博同学赴河源、梅州开展历史现场教学活动。

9月23日,文珠师生一行到达河源市苏家围。苏家围是传统客家府第式建筑群,也是苏轼后裔聚居地。保存至今的18座古民居中,永思堂最古老,建于1481年,是为纪念苏家围八世祖苏东山而建,故又称东山苏公祠,永思堂里张贴着苏氏家谱,记载着苏氏宗族800多年的历史。100多张清嘉庆、道光年间的地契、房契,是苏家围人勤劳致富的历史见证;60多块官位、学位牌匾上闪现着客家人崇文重教的思想。

在参观完苏家围后,刘杰助理教授在此为同学们展开现场教学,着重讲述了苏轼与其子苏过的经历。苏过是苏轼与王闰之所生之子,他一生深受其父苏轼仕途影响而起伏不定。绍圣四年,苏过抱着赴死的决心,安顿好妻儿后,主动提出陪伴照顾被贬海南的父亲。在海南艰苦的条件下,苏过亲手抄录《汉书》《唐书》等著作,并与父亲苏轼一起阅读、诗词唱和。受苏轼影响,苏过于颠沛流离的生活中保持安贫乐道的生活态度,耕读传家。苏轼父子身处困境却自强不息的精神,以及苏轼后裔耕读传家的良好家风传统,使同学们对宋朝士人的精神风尚有了更深刻的理解。

23日下午,文珠学子前往梅州留余堂参观学习。留余堂始建于1827年,是梅州保存较为完好的三堂四横的客家民居,除半月形池塘外,堂前还矗立着七座举人楣杆,纪念留余堂曾出7位举人的家族光辉历史。光绪十四年,工部右侍郎广东学政臣汪鸣銮为《留余堂试草》作序赞曰:“粤之文,以嘉应为最,而张氏尤为嘉应之名族也。”同时,留余堂也是“中国现代言情小说的开山祖师”张资平的故居。张资平曾参与新文化运动,是创造社的创始人之一,在中国现代文学史上占据重要地位。留余堂中对联“孝友传家诗书礼乐,文章报国秋实春华”,浓缩地概括了留余堂200余的历史文化积淀,使同学们感受到彰显出客家人艰苦奋斗、崇文重教的精神风尚。

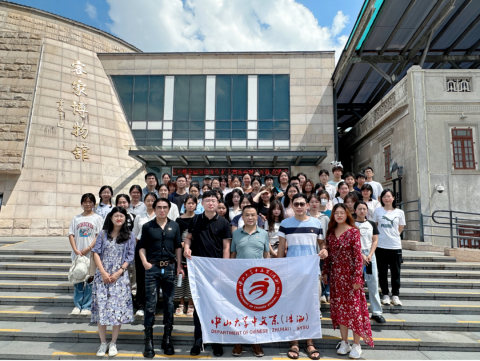

次日,文珠师生来到梅州市客家博物馆,这是中国首家全面展示客家民系文化渊源与发展,系统收藏、整理、研究、展示客家历史文物与民俗文物的综合性博物馆。走进主馆客家博物馆,映入眼帘的是一个大大的“亻厓”字,“亻厓”是客家话中的第一人称,有学者认为其发音是古汉语中第一人称“我”(一说“吾”)的发音。作为汉语七大方言之一,客家话保留了古汉语在不同历史时期的语音、词汇及语法特色,被誉为“古汉语的活化石”。

拾级而上,文珠师生来到主馆二楼所设基本陈列《客家人》。《客家人》着眼“大客家”,通过客家渊源、客家风俗、客家民居、客家文化、客家精神等主题全面展示客家民系的历史与发展。在“英才翘楚”展区,展示了一代又一代客家先贤的生平与事迹,人文才俊星光璀璨。客家人从中原而来,保持着耕读传家、崇文重教的儒家传统,因此在诗歌、文学、书法和艺术等诸多领域培育了不少杰出英才,如“岭南第一才子”宋湘、一诗轰动诗坛的温训、爱国诗人丘逢甲等。

参观结束后,朱林老师从语言与民族认同感的角度为同学们开展现场教学。朱林老师强调首先应区分“语言”和“方言”这两个概念。接着,朱林老师以粤语类比客家话,告诉同学们客家话并非一门独立的语言,而是我国的方言之一,人们在接触、学习方言的过程中会强化民族自豪感与认同感。富有不同特色的地方方言之间并不具有高低之分,它们共同组成我国的方言遗产。客家话作为我国的方言遗产之一,同学们可以以此为切入点,深入研究并保护我国的方言遗产这一浩大宝库。

研学结束后,返回珠海的同学们结合行程中所见所得,认真查阅老师布置的史料、文献及相关书籍,分为8个小组开展了历史现场教学总结研讨会。

9月27日晚,我系于海琴六号A631会议室组织召开以客家文化与客家方言为主题的研讨会,总结研讨会由贾智副教授主持,刘杰助理教授、朱林博士后点评。

同学们结合历史现场教学的思考任务,分别从客家非遗文化、客家方言以及客家民居等方面,将此次研学活动的所学所想呈现于研讨会中。刘杰助理教授和朱林博士后分别从文学和语言学视角,与8个小组的同学围绕选题、研究方法、创新点等展开交流,充分肯定了各组取得的研究成果及其锐意创新、严谨治学的精神。

评委们指出,本次历史现场教学,同学们通过实地调查,材料梳理细致,发挥了专业优势,研究也具有现实意义。老师们也针对不足之处提出意见,同学们从点评中收获了许多改进建议,进一步厘清了研究思路。

会后,三位评委老师评选出两组作为优秀小组并为两组获奖同学颁发奖状作为鼓励。本次中文系(珠海)历史现场活动圆满结束。